最近在约旦南部的沙拉拉(约公元前9250 cal)的前陶器新石器时代遗址的发掘中,发现了大量烧焦的大型植物遗骸。这个组合的大部分是从一个被火烧毁的单一结构中恢复的,这个结构似乎是一个加工区域,也可能是储存植物食物的区域。在这个空间里发现的烧焦的植物残骸中,有近700个无花果果实。根据详细的考古学和上下文分析,我们推断这些是在建筑物烧毁时放在屋顶上晾干的。我们还证明,沙拉拉的植物开发和加工策略集中在一系列野生谷物、豆类和果树(无花果和开心果)上,其中包括几个不属于典型的“新石器时代创始人作物包”的分类群。我们讨论了我们的研究结果与西南亚和南黎凡特地区农业前植物管理的更广泛理解有关。

西南亚农业的出现是一个漫长的多中心过程,伴随着全新世早期广泛的社会、技术和意识形态变革,当地在植物和动物管理方面的创新得到了支持。至关重要的是,野生作物祖先的系统栽培,称为“预驯化栽培”(PDC),以及土壤耕作、播种和收获的年度循环,导致了这些物种的最终驯化(Harlan et al. 1973;哈里斯1989;zed 2015)。迄今为止,PDC已经在新月沃地的许多地点被发现,从前陶器新石器时代a (PPNA;9700?8500 bc) (van Zeist and de Roller 1994;基色娄月1997;科莱奇1998;Hillman et al. 2001;Edwards et al. 2004;Weiss et al. 2006;Willcox et al. 2008;White and Makarewicz 2012;Riehl et al. 2013;college et al. 2018)。用于支持PDC推断的一个关键标准,特别是关于野生谷物的推断,是识别耕作(即耕作)田的相关可耕地杂草物种特征(Hillman等人,2001;Willcox et al. 2008;White and Makarewicz 2012;Willcox 2012 b;Riehl et al. 2013;Snir et al. 2015;college et al. 2018)。然而,最近的研究质疑了将潜在可耕地杂草本身的存在作为种植前沿标记的有效性,表明许多这些杂草分类群与野生谷物共同出现在未管理的林分中,并且就其功能生态而言,它们表明了未开垦环境(Weide et al. 2021, 2022)。特别是,先前在黎凡特南部地区(如Netiv Hagdud和Gilgal I)的PDC被重新评估为反映了野生林分的密集聚集(Weide et al. 2022)。同样,在前陶器新石器时代早期,出现了与国内同类物种大小相似的野生祖先物种的种子组合,物种在其假定的生物地理范围之外的分布,种子的数量超过了通过收获当地野生林分可能认为可行的数量,野生植物物种丰度随着时间的推移而减少,以及植物的储存和加工以供食用和/或播种,也提出了模糊的PDC证据线(Colledge 2001;Weiss et al. 2006;Willcox 2012)。

考虑到这一点,有必要退后一步,考虑对后期驯化和PDC祖先的关注在多大程度上限制了我们对西南亚早期植物管理的理解,特别是在PPNA。不加批判地使用这些术语的危险在于,我们限制了我们对从觅食到农耕过渡过程中所采取的策略的潜在多样性的理解。最近在约旦南部的Sharara遗址(约公元前9250 cal)的发掘为我们提供了进一步思考这些问题的机会,并有助于理解黎凡特南部农业前植物的利用和管理。在这里,我们报告了从沙拉拉发现的烧焦的植物遗骸,并将其与现有的环境、建筑和人工数据进行了解释。我们还介绍了谷物遗骸的度量和形态分析结果,我们使用这些结果来评估它们在该遗址的“驯化”状态。然而,我们强调,晶粒大小似乎是生长条件的反映,而不是栽培或驯化的必然。最后,我们讨论了我们在沙拉拉采用的植物利用和潜在管理策略方面的结果,并与来自南黎凡特和西南亚的其他PPN数据集进行了比较。

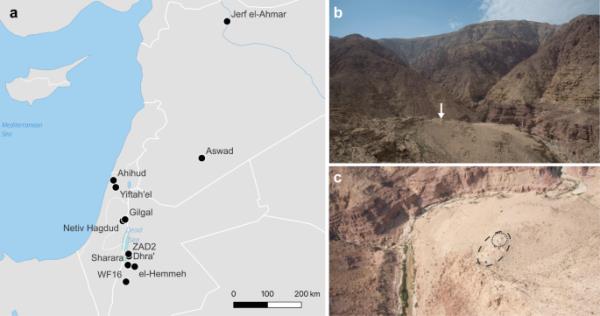

沙拉拉位于约旦哈萨河下游,死海南端以东约10公里(北纬31°0′40.72”,东经35°33′0.30”,海拔100米,a.s.l,图1a)。作为裂谷和约旦高原之间的关键通道,哈萨河在整个全新世早期都是人类活动激烈的场所(Peterson 2004;Makarewicz et al. 2006;Makarewicz and Rose 2011)。这一地形多变的景观是许多其他PPN遗址的所在地,包括el-Hemmeh,其PPNA阶段可追溯到公元前9200 - 8600 cal (Makarewicz et al. 2006;White and Makarewicz 2012)。El-Hemmeh位于沙拉拉上游约20公里处的冲积扇上,俯瞰着瓦底洪泛平原。相比之下,沙拉拉位于一个岩石斜坡上,位于河谷中一个明显的狭窄点之上,在那里几乎没有形成全新世洪泛平原的机会(图1b, c;孔特雷拉斯,个人沟通)。

地图显示了沙拉拉和文中提到的其他地点的位置。b沙拉拉的位置(用箭头表示)在哈萨河的一个高岩石斜坡上。c沙拉拉鸟瞰图,虚线表示PPNA定居点的大致范围,虚线表示挖掘的大致范围

今天,哈萨河的气候特点是夏季炎热干燥,冬季凉爽潮湿(K?ppen-Geiger分类:Csa)。每年平均降雨量为100至300毫米,大部分降雨在11月至3月期间倾盆大雨。位于伊朗-图拉尼亚植物地理带的西南边缘,河下游的植被通常稀疏,以矮灌木为主,如青蒿(Artemisia herba-alba)(白艾草)(Zohary 1973)。树木和其他水生植被,包括无花果(无花果)、芦苇(芦苇)和夹竹桃(夹竹桃),都局限于河底,或者生长在泉水周围的口袋里,以防止夏季干旱和冬季霜冻(White 2013,第47页)。在全新世早期,黎凡特南部的干旱地区普遍存在温暖和湿润的条件(Bar-Matthews等人,1997;Robinson et al. 2006)。el-Hemmeh的木材木炭分析表明,此时林地草原覆盖了河流域中部的大部分地区,支持以开心果(Pistacia,开心果)为主的草原,其他植被群落包括由水杨树(Salicacae)、白蜡树(Fraxinus,灰树)、柽柳(Tamarix,柽柳)和Chenopodiaceae灌木组成的河岸林地(Asouti et al. 2015)。

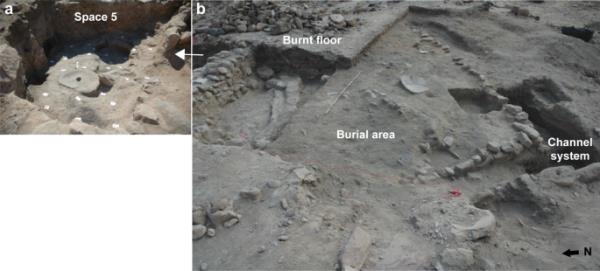

沙拉拉的早期PPNA定居点由松散分散的结构组成,分布在约0.5公顷的面积上。2016年至2019年的三个季节的挖掘集中在占领的西部,在那里发现了一系列与多个建设阶段相对应的石头结构,以及相关的人类墓葬(图1c)。在已确定的结构中,有一个次圆形的石头建筑结构,可能是半地下的,经过多次重建事件改变,最近被非法挖掘破坏(空间5;图2a, b).该结构的最新迭代内径约为4米,其特点是将一个大杯孔砂浆设置在泥灰泥地板上。结构的填充物中有大量烧焦的植物残骸和烧焦的结构材料(例如支撑木梁和芦苇),表明它是由于灾难性的火灾而倒塌的。其他证据表明,5号空间被严重烧毁,包括墙面灰泥被烤得通红,地板表面和杯孔灰泥变黑。

Sharara的Space 5展示了在泥灰泥地板上安装的杯孔砂浆。杯孔灰浆右上方的圆形凹陷区域是古代地面下沉的地方,表明下面有软沉积物。b在Sharara挖掘的照片(拍摄于2017年),文字中提到的区域被标记

在5号空间的对面,挖掘区域的南部发现了一个特征,该特征由两个相互垂直的通道组成,然后连接在一起(“通道系统”图2b)。这些通道似乎是在空间5之后的某个时候建造的,作为现场广泛重建阶段的一部分,这些通道之间的区域也被夷平了(“埋葬区”;图2 b)。随后,整个区域被灰泥覆盖,灰泥随后被烧毁,并被堆积的泥沙和烧焦的材料覆盖(未挖掘的位置标记为“烧焦的地板”,图2b)。

作为系统采样计划的一部分,2016年至2019年期间,在沙拉拉共收集了93个考古植物样本,代表了50个独特的沉积事件(背景)。21个样本,包括2016年收集的所有9个样本,都是在现场手工挑选的,在挖掘过程中可以看到烧焦的植物遗骸的离散沉积物。其余72个样品作为散装沉积物样品(共891 l),采用斗式浮选法进行处理。在ESM 1中报告了样品的完整描述。在浮选之前,沉积物样品通过4毫米(2017年季节)或1厘米(2019年季节)的筛网进行干筛,以回收任何较大的植物宏观化石,如无花果果实和木炭。采取这一额外步骤是为了尽量减少浮选过程中烧焦植物残留物的潜在损害和破碎,这在Wadi el-Hasa的其他PPN站点一直是一个重大的回收问题(Peterson 2004;Shelton and White 2010)。筛后的沉积物采用孔径约为250 μm的筛网进行斗式浮选,以收集任何漂浮的植物物质。重残留物通过1毫米筛子洗涤,任何未能漂浮的植物材料都用手去除。

所有72个漂浮样本和21个手工挑选的样本都被出口到牛津大学考古学院进行分析。在实验室中,首先对样品进行快速扫描以评估其丰富度和植物成分。根据扫描结果,并结合空间和环境信息,选择了39个样本进行详细的分类和分析,估计含有30或更多的植物遗骸。分选前,将样品通过孔径分别为4 mm、2 mm、1 mm和0.3 mm的嵌套Endecott筛进行分选。所有粗粒(> 1 mm)和39个细粒(< 1 mm > 0.3 mm)中的30个被完整分选。然而,由于时间的限制,它只能检查12.5和50%之间的子样本的九个更有效的细分数。为了在样品之间进行有意义的比较,在数据分析之前,将这些分数的计数乘以,以估计每个样品中100%的材料被排序后的总计数(即,如果50%的细分数被排序,则计数翻倍)。来自同一考古环境的样品,其成分难以区分,也被合并,以避免在数据分析中多次代表独特的沉积事件。合并后,总共有34个样品,代表26种不同的环境和514升沉积物。

使用徕卡MZ75立体显微镜进行分类和鉴定,放大倍数为6倍至50倍。使用Jeol JSM-5510的扫描电子显微镜(SEM)在必要时提供高达25万倍的放大倍率。使用Pixelink相机连接到尼康SMZ25立体显微镜并连接到PC机,使用Pixelink Capture和NIS-Elements D软件辅助,或使用徕卡DFC495相机连接到徕卡Z6 APO并连接到PC机,使用LAS软件辅助,获得烧焦植物遗骸的照片和测量。根据形态特征、表面纹理和大小进行鉴定,并通过与牛津大学考古学院收藏的现代参考材料进行比较来验证。按照Jones(1991)的方法,采用记录“最小个体数”(minimum number of individuals, MNI)的原则对植物遗骸进行了量化。还记录了每个样品中> 2mm尺寸的木炭碎片的体积(ml),但未对该材料进行进一步分析。命名法遵循Flora palestine (Zohary 1966,1972;Feinbrun-Dothan 1978, 1986),除了现代惯例已经适用的姓氏。ESM 2提供了一份种子目录,提供了详细的鉴定和定量标准,以及代表性标本的照片。

为了评估沙拉拉谷粒残留物的“国内”状态,研究了谷粒大小和谷壳形态。对于Hordeum spontanum /vulgare(大麦),在其最宽点处获得了所有颗粒和颗粒碎片的宽度和厚度测量。然后使用这些数据将谷物划分为“野生”、“中等”和“家养”大小类别,其标准适用于从el-Hemmeh回收的标本(White 2013, p 96)。在这个分类中,大麦谷物被归类为“野生”,如果它们的宽度为2.25毫米或以下,厚度为1.5毫米或以下,如果它们的宽度为2.5毫米或以上,厚度为1.5毫米或以上,则被归类为“家养”。介于这两组之间的谷物被归类为“中间”。根据Colledge(2001年,第65页)和Tanno和Willcox(2012年)描述的标准,对大麦轴节间的标本进行分组,根据它们是否呈现光滑(野生型)或粗糙(家养型)的脱落疤痕。根据在el-Hemmeh发现的类似形态类型的描述,缺少疤痕的骨骸(通常伴随着部分腹面)被记录为“撕裂”(White and Makarewicz 2012)。如果分离疤痕不能确定属于这些类型之一,通常是由于诊断形态学保存不佳,那么疤痕被记录为“非诊断性”。根据大麦轴节间顶部是否附着有外稃和外稃进一步分类。当存在时,这种形态特征使标本具有典型的穗状外观(见ESM 2和3)。

Triticum dicoccoides/dicoccum(二粒小麦)的颖片基根据其是否具有扁平(野生型)、凸起(家养型)或非诊断性脱落疤痕进行分类,遵循Weide等人(2015)制定的标准。“撕裂”的标本,其形态与上面描述的大麦相似,也被记录下来。在沙拉拉发现的有颖小麦籽粒数量少,而且缺乏物种水平的鉴定,因此无法进行测量分析。

本研究分析的34个样本产生了大约19,400个烧焦的大型植物遗骸,密度范围从< 1到391件/升(见ESM 1)。绝大多数植物遗骸(n=17,993)是由太空5收集的样本产生的,平均样本密度为112件/升。从该空间以外的沉积物中收集的样本产生的烧焦植物残骸较少,平均密度为每升4件。总体上保存良好,在某些情况下是例外。然而,观察到许多标本在破碎表面缺乏黏附沉积物,这表明在浮选过程中可能发生了一些损坏。在沙拉拉发现的分类群包括各种谷物、豆类和果树,以及一系列野草和其他野生分类群。未烧焦的植物遗迹,包括Boraginaceae spp., Aizoon sp.和单一的Phoenix dactylifera (date) stone,代表可能侵入的现代物质,已在此基础上排除在数据分析之外。表1提供了在ESM 1上发表的烧焦宏观植物组合的完整数据摘要。

谷物在沙拉拉随处可见,91%的检测样本中都有谷物。在记录的640个谷物遗骸中,85%被确定属于大麦,包括53粒,312个轴节间,173个侧边小花和7个分离的外稃基部(表1)。N=32)在大小上与野生大麦重叠,13% (N=7)落在国内大麦的大小范围内。其余27% (n=14)的颗粒大小介于这两组之间。超过一半的大麦茎节间的疤痕类型被归类为非诊断性的(n=172;表2a),其余140个诊断轴中有54%表现为光滑(野生型)脱落疤痕,21%为粗糙(家养型)脱落疤痕,25%为撕裂形态,如上所述。大多数大麦轴节间(65%),无论疤痕类型如何,都具有外稃和外稃附着物(表2a)。根据大麦颗粒的大小和存在的不同轴形态的比例,我们认为该地点的大麦在形态上是野生的,如下所述。

与大麦一样,沙拉拉也有颖片小麦,尽管数量明显较少,总共记录了4粒和47个颖片碱基(表1)。29个颖片碱基被进一步鉴定为二粒小麦,其中一半以上(n=15)具有非诊断型的脱落疤痕(表2b),而其余14个颖片碱基具有平坦(野生型)脱落疤痕(29%)或撕裂形态(71%)。没有发现凸起的(家养型)疤痕,我们认为在此基础上emmer在形态学上是野生的。沙拉拉的其余谷物组合由不确定的大麦、小麦和谷物残留物组成。

豆类虽然没有谷物那么普遍,但在近三分之二的样本中存在(65%;然而,在丰度方面,脉冲由较少的样本代表,并且主要限于来自空间5的样本,在现场确定的273个脉冲中,它产生了256个。其中包括Lens sp.(扁豆)的109个种子中的102个,Vicia ervilia(苦豌豆)的唯一标本和Lathyrus inconspicuous us(不起眼的豌豆)的全部56个种子。后一种物种,根据其形态外观和其种皮独特的网状图案(见ESM 2)初步鉴定,先前已在Ahihud的早期PPNB水平记录(Caracuta et al. 2017)。在Sharara也发现了四个脉冲茎碎片。脉冲组合的其余部分由Vicia/Lathyrus spp.和其他不确定的脉冲代表。

在大型植物组合中,无花果小核果的丰度最高,占本研究鉴定的植物标本的近90% (n=17,319;表1)。在82%的检测样本中,绝大多数核果(n=16,340)是由从太空5号回收的样本产生的,这说明了这里记录的极高密度的烧焦植物遗骸。除小核果外,还发现了695个无花果果。其中许多被保存为完整的水果(图3),而另一些则被大量的碎片所代表,这些碎片已经根据体积转换为完整的水果计数(10毫升=1个无花果果;无花果果实没有小核果那么普遍,只有10个样本(29%)存在,其中9个来自太空5号。剩余的样本是在挖掘5号空间以南燃烧的地面沉积物时收集的,只产生了一个syconium(样本BOT 017/051,背景1013)。在Sharara发现的无花果果实的大体形态与现代干燥的无花果相比(见ESM 2),扫描电镜显示,这些考古标本外表面的晶体结构与干燥过程中在果皮表面形成的晶体结构相似(Cartwright 2003)。在Sharara发现的其他果树包括Pistacia sp.(开心果)坚果,在91%的样本中发现了开心果(表1)。然而,在该地点没有发现完整的开心果坚果,MNIs是根据破碎的果壳残骸计算的(见ESM 2)。

从沙拉拉5号空间回收的保存完好的无花果果实,茎附体(上排)和气孔(下排)清晰可见。Ian Cartwright摄于牛津大学;比例尺,10毫米

在沙拉拉的沉积物中也发现了一系列的野草。这些包括球根草甸;n=50),青光眼Hordeum glaucum (syn. H. murinum ssp.;glaucum (Steud)。Tzvelev;墙大麦;n=20)和针茅(羽草;n=34),共占本研究中鉴定的草标本的70%(表1)。Hordeum glaucum仅以颗粒为代表,而大部分Stipa遗骸(71%)对应的是该草紧密螺旋状的芒,而不是其种子。与此同时,Poa bulbosa以其独特的鳞茎为代表,此前在el-Hemmeh的PPNA水平(White and Makarewicz 2012)以及Netiv Hagdud的报道中,它们被解释为一种潜在的食物(Kislev 1997)。沙拉拉的其他野生禾草包括山羊草(Aegilops spp.)和Taeniatherum crinitum(同T. caput-medusae (L.))。·涅夫斯基;此外,还有Avena sp.(燕麦)、Piptatherum holciforme/blancheanum(稻草)和Bromus sp.(雀麦草),每一种都以一种谷物为代表(表1)。在该地点还发现了其他野生(非草)分类群的狭窄光谱(表1)。其中,只有Erodium sp.(鹳鸟)、车前草sp.(车前草)和小种子豆科植物在超过10%的样本中被鉴定出来,同时也有10多个项目被代表。Erodium sp.是野生(非草)分类群中最普遍的(74%)和数量最多的(n=33),除了两个Erodium标本外,其余Erodium标本都对应于果实的螺旋喙而不是种子。

最后,在沙拉拉有一些非种子/水果遗骸。这些包括木炭,在每个检查的样本中都有发现(总量=1877毫升)和芦苇秆,在41%的样本中存在,由118个项目代表(表1)。大部分木炭(1220毫升)和芦苇秆残留物(n=95)是由从空间5收集的样本产生的。根据初步形态学分析,芦苇残骸被鉴定为芦苇(Phragmites australis)(见ESM 2)。然而,一些芦苇标本可能属于Arundo donax(巨型芦苇),不能排除该物种的存在,特别是考虑到在该地点的同一沉积物中发现了代表这两个物种的形态诊断植物岩(Elliott,个人通讯)。最后,在Sharara的6个样本(18%)中发现了烧焦的啮齿动物颗粒(n=63),其中大部分(n=59)是在Space 5的3个样本中发现的。

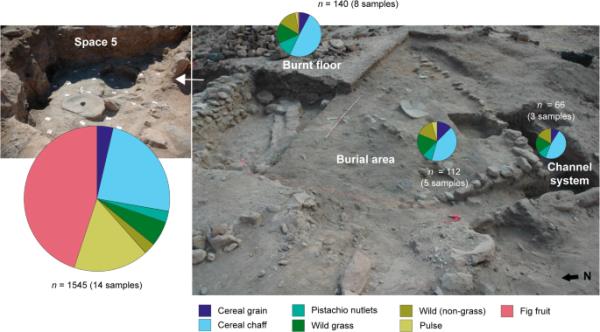

图4显示了从沙拉拉不同地区恢复的主要植物类别的比例,除去无花果小核以揭示数据中的潜在模式。即使不考虑无花果小核,Space 5的丰富程度也很突出,烧焦的植物残骸是其他任何地区的10倍以上。在某种程度上,这种丰富性可以通过代表该空间的更多样本(14个样本)来解释。然而,这也反映了这样一个事实,即来自这些矿床的单个样品更具生产力,平均密度为37个/升(不包括核粒),而来自燃烧层的样品的平均密度小于1个/升,来自埋葬区和河道系统的样品的平均密度约为2个/升。在构图上,Space 5也是一个异常值,无花果水果占了近一半(45%;N=694)占这里恢复的所有植物遗骸的17% (N=256)。相比之下,在燃烧层、埋葬区和通道系统中,脉冲很少见(图4),而只有一个无花果果实被记录下来,这是由前面提到的靠近空间5的燃烧层沉积物的样本产生的。除了无花果果实和豆类的分布差异外,整个站点的样品在组成上大致相似,谷物、谷壳、开心果、野生草和野生(非草)分类群的比例相似。对这种成分一致性的一种解释是,从太空5以外的地区恢复的烧焦的植物遗骸代表了从这个空间重新沉积的物质。再沉积可能是现场PPNA活动的直接结果,也可能只是反映了烧焦的植物残骸在晚些时候进入这些沉积物的侵蚀,例如由于风在现场运输的结果。这与这些样本中小而轻的残骸(如谷壳、针茅芒、黄花蒿喙碎片)的优势以及大而重的植物残骸(如无花果果实和豆类)的缺乏相对应。

饼状图说明了文本中讨论的PPNA Sharara不同区域内主要植物类别的比例(另见图2)。饼状图的相对大小反映了每个组合的大小,其中包含确切的项目数量(n)和代表每个指定区域的样本数量。从这些主要挖掘区域以外收集的四个样本未包括在内(原始数据见ESM 1)。

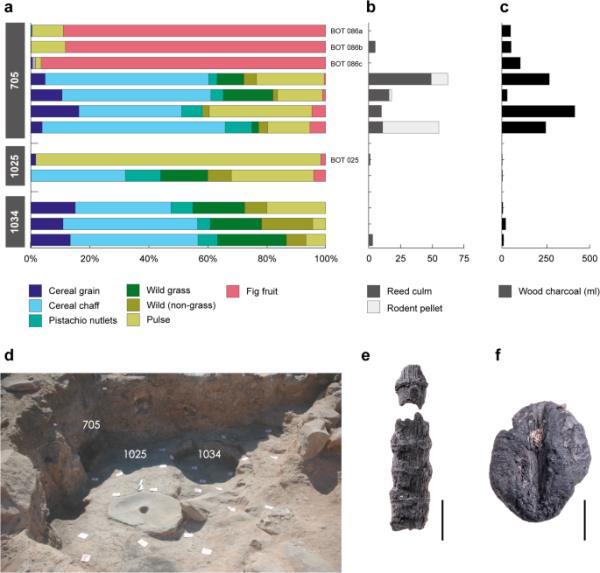

在5号空间内,无花果果实和豆类的分布也有明显的差异。图5a显示了从太空5号回收的单个样品的组成,按地层顺序排列,最上面的样品显示在顶部。这表明绝大多数无花果果实(98%;n=680)来自于背景705上部的三个样本,即结构的填充(图5a, d)。这三个样本(样本BOT086a, BOT086b和BOT086c)是在2016年季节手工挑选的,包含6.6 l,几乎全部是无花果残骸。相比之下,从上下文705的下部,从建筑物的地板(上下文1025)和地板下的沉积物(上下文1034)中回收的样本几乎没有发现任何无花果果实。来自空间5的大部分木炭和芦苇残骸也从环境705收集的样本中恢复,尽管这些主要限于从丰富的无花果层下方采集的样本(图5b, c)。在一些烧焦的无花果果实上发现的芦苇残留物(图5e, f)进一步证明了这些植物遗骸之间的密切地层联系。在空间5中,从结构的地板上收集到的0.5升样本也很引人注目(样本BOT025;上下文1025),它几乎完全由豆类组成,包括27个小扁豆和18个不显眼的豌豆种子(图5a)。

来自太空5的12个样本中包含20个或更多宏观植物项目的主要植物类别的相对百分比。样品按地层顺序加以说明,以便最上面的样品显示在顶部。考古背景和样本标记在文本中提到。b 12个样本内芦苇秆残余和鼠粒数量。c 12个样品中> 2mm尺寸的木炭碎片的体积(ml)。d空间5与背景705(填充物沉积物,在部分中显示)、背景1025(地板沉积物)和背景1034(地板下的填充物,在圆形凹陷区域的部分中显示)的照片。e从太空5号收集的烧焦的芦苇。f烧焦的无花果果,带有芦苇的印记,从太空5号收集。烧焦的芦苇和无花果的照片由Ian Cartwright,牛津大学;比例尺,10毫米

5号空间内大量和原位的烧焦植物组合使我们能够推断出这个空间在最后的迭代中是如何使用的。我们解释说,从705的上半部分发现了680个无花果果实,就在705的下半部分富含木炭和芦苇残骸的正上方,这表明在这座建筑被烧毁之前,无花果被故意放在了屋顶上。这个屋顶可能是平坦的,由芦苇和木梁支撑的泥土建造而成,正如在约旦南部的其他PPNA遗址推断的那样,例如Wadi Faynan 16 (WF16) (Finlayson et al. 2012)。无花果的果实可能被放置在这个结构的屋顶上,目的是为了干燥它们。太阳晒干是一种传统的保存方法,今天在地中海,中东和北非的大部分地区仍然在使用。收获后,无花果完全成熟后,在阳光充足和干燥的天气里,通常放在平坦的表面,如屋顶上,理想的温度是25-30°C (Tang and Yang 2004;Benkerroum 2013)。在这种条件下,无花果会在7到10天内变干,然后它们可以被储存起来,要么被压成面包,要么被串在绳子上(Benkerroum 2013;莫拉莱斯和吉尔González 2014)。由于沙拉拉的无花果在干燥后不太可能被留在屋顶上,根据它们与现代干燥无花果的形态相似性,我们得出结论,太空5号在这些无花果仍在干燥时被烧毁,并且可能在接近干燥过程结束时被烧毁。这限制了对燃烧事件发生时间的估计,因为水果在收获后会立即被晾干。无花果树每年在4月和11月之间产两到三季(Morales和Gil González 2014, p 184)。在未来的分析中,可能会发现夏拉拉无花果果实是在一年中的什么时候采集的,因此,可以确定空间5中烧焦的大型植物组合所代表的活动窗口。

5号空间的内部似乎也有加工植物食品的功能,从建筑的泥灰泥地板上的一个大杯孔砂浆可以看出。类似的迫击炮在黎凡特南部的PPNA定居点中很常见,并与食品加工广泛相关(Rosenberg and Nadel 2017)。食品加工的其他证据来自谷物糠的形态,大麦和二粒小麦糠的显著比例具有撕裂的形态。根据实验工作,el-Hemmeh大麦轴节间存在类似的撕裂形态,这被解释为大麦在完全成熟之前收获的证据,麦穗在还未成熟时就被人工向下撕裂(White and Makarewicz 2012)。然而,根据本研究进行的初步实验,在研钵和杵中敲打大麦小穗会产生类似的形态,而不管它们在采集时是否成熟(见ESM 3)。这表明,在Sharara发现的撕裂形态反映了敲打去除和脱壳的谷物,而不是特定的收获策略。这与Tanno和Willcox(2012)在实验敲打后对玉米和二粒小麦糠的类似“撕裂”疤痕的解释是一致的。

我们的重击实验也产生了保留了一些旧叶和外稃物质的轴节间,这是沙拉拉近三分之二大麦轴的情况(见表2a)。相比之下,White和Makarewicz(2012)所描述的以向下的运动撕开麦穗,并没有产生这些形态类型,而是将籽粒与其周围的古芽和外稃一起移除(见ESM 3)。最后,大麦的实验性捶打也产生了大量脱落的侧花和破碎的籽粒,这两种情况在Sharara都有记录,前者的数量相对较多(见表1)。在烧焦前破碎的大麦颗粒(图6a)是根据其独特的胚乳渗出和破碎表面谷物凸起光滑的外观来识别的(Willcox 2002;Valamoti 2011)。

横切面(左图)和腹面(右图),大麦颗粒在炭化前破碎。b茎尖炭化前颗粒破碎;比例尺,1毫米

从太空5号回收的其他植物部分似乎是在这里加工的,包括开心果坚果,它们通常需要粉碎作为准备工作的一部分,例如提取油(Willcox 2016)。在太空5号被烧毁之前,开心果很可能已经被压碎了,这就解释了为什么在现场没有找到完整的样本,只有一块开心果仁的碎片。野草似乎也在这里被加工过,这可以从大量谷壳残骸的存在中看出,包括Stipa的破碎芒和Aegilops和T. crinitum的谷壳。在炭化之前破碎的针茅颗粒的鉴定中,可以看到草加工的进一步证据(图6b),表明这些颗粒在现场受到与谷物相同的机械过程的影响。虽然在沙拉拉发现的许多野草被解释为西南亚同期定居点采集的食物(Weide等人,2018;Whitlam et al. 2018),也有可能是无意中与谷物和豆类一起收集和加工的。最后,目前还不清楚谷物、野草和/或开心果在加工前是否被储存在5号空间。然而,根据这些样本中谷壳的比例相对较高,很可能在建筑物被烧毁时,大部分谷物要么已经被消耗掉,要么被转移到定居点的其他区域储存。

更令人信服的证据是,在这里的一个样本(样本BOT025)中发现了高密度和纯度高的豆类(扁豆和不显眼的豌豆),这与这是一个储存沉积物相一致(Jones 1991;Wallace et al. 2019)。烧焦的啮齿动物颗粒的回收也可能表明植物或植物产品被储存在这个空间。在其他PPNA地点,例如约旦南部的Dhra '和叙利亚北部的Jerf el-Ahmar,在结构性填充物沉积物中发现了啮齿动物颗粒(Willcox and Stordeur 2012;Colledge et al. 2018),之前被认为是存储的间接证据。然而,在第5空间没有发现储存设施的直接证据,无论是耐用的储存容器(如粘土箱)还是易腐烂的容器,如吉尔加尔1号记录的篮子(1989年11月)。考虑到仅根据植物遗骸的丰度和密度来确定存储的挑战(Wallace等人,2019),因此,我们对植物存储是否是该空间的重要功能这一问题保持开放,同时也注意到约旦南部其他同时期遗址的存储和处理活动之间的分离(Finlayson等人,2011)。在这种情况下,在太空5号的地面上发现的集中的豆类沉积物可能只是代表种子,这些种子被带到这里,暂时储存在一个袋子或类似的容器里,然后在杯孔臼上进行处理。

来自沙拉拉的烧焦的大型植物组合主要由谷物、豆类、无花果和开心果组成。基于它们的可食性、相对于组合中所代表的其他分类群的高比例以及它们的储存和加工证据,我们认为这些食物是在该遗址被食用的主食。

沙拉拉的谷物主要以大麦为代表,在较小程度上也有小麦,这一模式也反映在约旦南部的其他当代定居点,包括Zahrat adh-Dhra ' 2 (ZAD2)、el-Hemmeh和Dhra ' 2 (Edwards et al. 2004;White and Makarewicz 2012;college et al. 2018)。在所有这三个地点,大麦被认为是在PDC下,主要基于大麦籽粒的高比例(36-40%)落在家种的大小范围内,以及潜在的可耕地杂草分类群的存在。目前尚不清楚沙拉拉是否种植大麦,但很明显,这些大麦在形态上是野生的。只有一小部分从该遗址恢复的大麦籽粒在大小上与驯化品种重叠(13%),与ZAD2、el-Hemmeh和Dhra相比,“野生”籽粒的比例要高得多。然而,应该指出的是,在这些地点将谷物划分为“野生”、“中间”和“国内”类别时,采用了略有不同的测量标准,限制了直接比较。在ZAD2 (Edwards et al. 2004, p 42)中,如果大麦籽粒宽度小于2.2毫米,厚度小于1.4毫米,则将其归类为“野生”;如果大麦籽粒宽度大于2.2毫米,厚度大于1.0毫米,则将其归类为“家养”,这是根据Colledge (2001, p 64)制定的标准进行的。与此同时,在el-Hemmeh,如果大麦籽粒宽度小于2.25毫米,厚度小于1.25毫米,则被归类为“野生”,而那些尺寸较大的则被归类为“栽培”。谷物产量测量跨越野生/栽培区±0.25毫米被归类为“中间”(White and Makarewicz 2012)。White (2013, p 96)对这些标准的报道略有不同。在Dhra ',谷物测量值叠加在散点图上,显示了从西南亚其他24个地点收集的大麦宽度和厚度数据。文中还报告了国内品种大小范围内的谷物数量和比例,但除此之外,没有给出区分“野生”和“国内”大麦的具体度量标准(Colledge et al. 2018, p 21)。

尽管这些地点对“野生”、“中间”和“家养”谷物的分类存在差异,但将沙拉拉大麦籽粒的平均宽度和厚度(1.91 × 1.25 mm)与ZAD2 (2.10 × 1.34 mm)和Dhra ' (2.14 × 1.34 mm)进行比较表明,沙拉拉的籽粒略小。在组合中存在少数较大的、“国内”大小的大麦颗粒,可能只是反映了颗粒大小的自然变化,已知影响这种变化的是一系列独立于栽培和驯化的发育和环境因素,例如谷物在穗上的位置和水分的可用性(Cottrell和Dale 1984;Altenbach et al. 2003)。未来对沙拉拉谷物生长条件的分析将纳入对单个谷物的稳定同位素分析,以评估水分有效性在谷物尺寸变化中的作用。

从沙拉拉恢复的谷壳组合也以野生型大麦轴节间为主(54%),家养型大麦轴节间占中等比例(21%)。这一比例高于野生大麦群体的预期,在野生大麦群体中,大约10%的轴节间表现出粗糙的(国内型)脱落疤痕(Kislev 1989),但仍然低于这种不碎裂特征固定的国内群体。然而,由于在Sharara发现的大多数轴节间在疤痕类型或具有撕裂形态方面是非诊断性的(见表2),这并不一定应被视为驯化的证据,特别是考虑到晶粒尺寸数据。

最后,虽然沙拉拉存在的一些野生分类群可以被认为是潜在的种植杂草,例如Aegilops, Stipa, H. glaucum, Centaurea, Erodium,车前草和小种子豆科植物(见Willcox 2012b;White和Makarewicz(2012,潜在可耕种杂草的相关列表),这些物种可能通过许多途径进入组合,包括作为单独采集的食物或通过它们在工艺和建筑中的使用。最近的研究还表明,在Sharara发现的许多野生和潜在的杂草分类群,包括上面提到的那些,在未开垦的林分中与野生谷物一起生长(Weide et al. 2021, 2022)。因此,即使他们带着收获的谷物到达现场,这本身也不能作为种植谷物的证据。未来对Sharara谷物生长条件的分析将纳入潜在杂草的功能生态学,以评估它们是否预示着耕作(Weide et al. 2022)。

与谷物一样,豆类在沙拉拉也很有代表性,其中扁豆最为丰富。小扁豆是约旦南部PPNA植物组合的常见组成部分,并在西南亚广泛记录,它们似乎与新生大麦和小麦栽培密切相关(Zohary和Hopf 2000, p 98)。除扁豆外,该地点记录的最丰富的脉冲物种是不显眼的豌豆。该物种以前没有在PPNA组合中被发现,但它在Sharara的存在与新石器时代早期遗址中越来越多的证据一致,即开发了比典型的“新石器时代创始人作物组合”(小麦,大麦扁豆,鹰嘴豆,苦豌豆和亚麻)所代表的更广泛的豆类。特别是在黎凡特南部,先前的研究认为,在约旦河谷的PPNA Netiv Hagdud,野野豌豆(Vicia peregrina)的PDC是基于它们的高丰度,以及它们与野生大麦的关联,而野生大麦也被认为是在PDC下的(Melamed et al. 2008)。后来,在早期的PPNB Ahihud,除了不显眼的豌豆外,在现场的储存坑中还发现了大量的Lathyrus hirosolymitanus(耶路撒冷豌豆),Vicia narbonesis (narbon vetting)和V. faba(蚕豆),并被解释为栽培品种(Caracuta et al. 2017)。与此同时,在Yiftah 'el中部PPNB遗址附近的一个储存设施中发现了数千颗蚕豆种子(Kislev 1985)。

在沙拉拉发现的少量脉冲茎碎片提供了初步证据,证明脉冲在加工之前是装在豆荚里被带到现场的。考虑到野生豆类的豆荚在成熟时破碎,茎碎片的恢复也可以作为不断裂和驯化的证据,尽管我们认为这更有可能反映了在它们完全成熟之前收获的豆类,正如民族志所证明的那样(Butler和D 'Andrea 2000)。还应注意的是,虽然在早期PPNB Ahihud (Caracuta等人,2017)将L. insignuus解释为饲料作物,但目前在黎凡特南部没有证据表明有动物管理(Arbuckle 2018),该物种对人类也没有毒性(Mifsud 2020)。因此,在沙拉拉发现它和其他可食用的豆类在一起,并在一座用于加工和可能储存植物性食物的建筑物中被发现,这表明它是为人类消费而收集的。

无花果和开心果等果树果实是沙拉拉以植物为基础的生存战略的重要组成部分,在约旦南部和整个黎凡特的许多定居点的植物开发中发挥了重要作用(douch

像无花果小核桃仁一样,开心果坚果是黎凡特地区PPNA植物组合的常见组成部分,在约旦南部的ZAD2和el-Hemmeh初步发现了开心果坚果(阿特拉斯山乳胶树)等物种(Edwards等人,2002;White and Makarewicz 2012),而P. atlantica和P. palaestia(同P. terebinthus;据报道,约旦河谷的Gilgal I出现了三分之一的病例(Kislev et al. 2010)。至关重要的是,无花果和开心果都有助于扩大PPNA饮食的营养成分,前者是纤维和镁的极好来源,后者是脂肪/油、维生素B6和钾的重要来源(USDA 2018)。如果处理得当(如干燥),无花果果实和开心果坚果也可以全年储存,以填补其他植物资源季节性不可用时的重要生存缺口。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~